- ホーム >

- 基礎知識 >

- インターネットの仕組み >

Web2.0・Web3.0・web3とは ~ ブロックチェーンが繋ぐ未来 ~

本項で「インターネットの仕組み」編は終わりです。これまで、インターネットに関する様々な技術や仕組みを学習してきましたが、最後にインターネットの現在と未来について考えてみましょう。

インターネットを取り巻く環境は、日々目まぐるしい勢いで進化しており、一昔前のインターネットからは想像もできないほど多様なサービスやコンテンツが誕生しています。

20年ほど前の2000年頃、インターネットが一般的に利用され始めた頃は、ウェブサイトを閲覧する、電子メールのやり取りをするといった程度のものでしかありませんでした。

また、そのウェブサイトは新聞や広告と同じで、ユーザーが一方向的に「読む」だけのものでした。しかし、2024年現在のウェブサイトはどうでしょうか?

文字だけのページは逆に少なく、動画や広告があふれ、ダイナミックな動的ページがほとんどです。さらにショッピングをしたり、コメントや動画を投稿したり、大容量のデータを送受信したり、ゲームをプレイすることも当たり前にできるようになりました。

このように、ウェブが多機能になり様々なサービスが誕生しているのは、

インターネットをプラットフォームとしてアプリケーションが開発されるようになった

からです。

それまで特定のOSやハードウェアに依存していたアプリケーションは、ウェブでの利用を前提に開発されるようになり、PCなどのデバイスを問わず、ブラウザさえあればどんな環境でも利用できる仕組みが一般的になりました。

インターネットをプラットフォームと言うと、現在では「クラウド」を思い浮かべるかもしれません。クラウドサービスについては後述しますが、こうしてブログや掲示板(2ちゃんねる)などのサービスが生まれ、HTMLの知識や専用のアプリケーションソフトがなくてもウェブコンテンツが作成できたり、情報交換ができるようになっていきます。

特にブログは、ブログとCMS で学習のとおりユーザーとのコミュニケーション機能を実装し、コメントやトラックバック機能によって、多くの人が集まるコミュニティーの場となり、それまでにはないブームの発生源にもなりました。当時のトップブロガー達は、現代のインフルエンサーの先駆けと言えます。

このようにウェブをプラットフォームとして進化したサービスは、ユーザーとの「対話」を実現し、一方向の通信から双方向の通信が可能となりました。これにより、あらゆる業種にウェブの波が広がっていくことになります。

例えば、店舗を持たずにビジネスができるようになったり、ユーザーの情報を直接収集して分析できるようになるなど、ビジネスに大きなインパクトを与えたのです。

双方向となったウェブの世界は、

Web2.0(ウェブ ニテンゼロ)

と呼ばれるようになります。

以前の一方向の時代は「Web1.0(ウェブ イチテンゼロ)」と呼ばれており、これが第一世代とされています。つまり、Web2.0は「第二世代」という意味になります。

第二世代は「双方向」がキーワードになっています。わかりやすく言えば、ユーザー参加型(または主体型)のサービスです。

代表的なサービスには、ブラウザから誰でもウェブページの編集ができる「Wiki(ウィキ)」、ウェブサイトの更新状況を知らせる「RSS」、動画共有サイトの「Youtube」、地図から店舗情報などが検索できる「Googleマップ」などがあります。

Wikiとは、サーバにインストールしてブラウザから編集可能なウェブコンテンツ管理システムのことで、ブログとCMS で学習したCMSの一種です。Wikiを利用したオンラインの百科事典サイト「Wikipedia(ウィキペディア)」が有名です。

RSS(アールエスエス)とは「Rich Site Summary」の略で、閲覧者はウェブサイトを直接見に行かずとも、RSSリーダーや対応のブラウザにサイトを登録していれば、更新の要約がすぐに通知されるというサービスです。

YoutubeやGoogleマップはまさにユーザー参加型・主体型のコンテンツで、ユーザーが動画や画像をアップロードしてコンテンツを作り上げていくサービスになっています。

また、ショッピングサイトのAmazonに代表される商品レビューのようにユーザーが評価する機能や、Yahooニュースにおけるユーザーコメント機能など、あらゆるサイトで双方向の通信が実装されています。

なかでも、Web2.0を象徴するサービスが、

SNS(ソーシャル ネットワーキング サービス)

です。

SNS(エスエヌエス)は「Social Networking Service」の略で、ユーザー同士のつながりをサポートするコミュニティー型のウェブサイトのことです。

説明はもはや不要なほど普及していますが、自分の日記や写真などを公開してコメントを受け付けたり、他のユーザーと「友達」になって情報を共有したり、その友達とつながっている友達とまたつながり、どんどん友達を増やしていくことができます。

日本では「mixi(ミクシィ)」や「Facebook(フェイスブック)」が爆発的に普及し、SNSのつながりが社会的なつながりに発展することも珍しくなくなりました。

そして現在「X(Twitter)」、「Instagram」、「TikTok」、「LINE」といったサービスは日常的に利用されています。また、YoutubeやGoogleマップなどのサービスもSNS機能を有しており、SNSはもはやウェブコンテンツに必要不可欠な要素となっています。

さらに、クラウドサービスも忘れてはいけません。

今では誰しも日常的にクラウド上にデータを保存したり、クラウド上のアプリケーションソフトを利用しています。

ご存じのとおり、クラウドとは「雲」の意味で、インターネットを雲に見立てています。つまり、雲の中を見る必要はなく、希望するソフトウェアやデータの保管場所など、必要なもだけを借りてくるイメージです。どのような仕組みで処理が行われているかをユーザーが意識する必要はありません。

このように自身の装置ではなく、インターネット上にその機能を求める仕組みを、

クラウドコンピューティング

と言います。

実際には、サービスを提供する企業がデータセンターを設置し、膨大な数のサーバコンピュータが提供するデータの保存領域やアプリケーションサービスを利用するという形態になります。

メンテナンスやバージョン管理もデータセンターが行うので、ユーザーがデータセンターの設備を気にする必要はまったくありません。ユーザーとしては、インターネット環境さえ整えておけば、いつでも必要なものだけ借りて使うことができるサービスです。

以前は、アプリケーションのみを貸し出すASP(「Application Service Provider」の略で提供企業のサーバにアクセスしてアプリケーションを利用するサービス)などがありましたが、利用できる端末は限定されていました。クラウドコンピューティングはその発展形と言えます。

現在、様々なクラウドサービスがありますが、サービス形態としては以下のように区分されています。

SaaS(サース)

「Software as a Service」の略で、クラウド上でアプリケーションソフトを利用できるサービスです。

基本的には月額料金制や使用量に応じた課金制となっていますが、企業が利用するグループウェアや会計ソフトといった有料サービス以外にも、無料で利用できる「Zoom」や「Evernote」なども含まれます。

代表的な有料サービスに「Microsoft365」、「サイボウズOffice」、「Kintone(一部無料)」、無料サービスに「Google Workspace」、「Googleドライブ」、「Dropbox」、「Slack」などがあります。

特定の端末に依存することなく、常に最新のバージョンを利用できるなどのメリットがあります。

PaaS(パース)

「Platform as a Service」の略で、クラウド上でソフトウェア開発のためのプラットフォームを利用できるサービスです。

簡単に言えば、ソフトウェアを開発したいと思ったとき、すぐ開発にとりかかることができる環境を提供するサービスです。プログラミングに必要な専用のソフトウェアやツール、テスト環境などを借りることができます。

開発者はプラットフォームのセットアップや設定の手間から解放され、アプリケーションソフトの開発だけに集中することができます。また同様に、特定の端末に依存することなく、常に最新のバージョンを利用できるメリットがあります。

例えば、後述する生成AI関連のアプリやソフトウェア開発などに利用されています。

代表的なサービスに「AWS(Amazon Web Services)」、「Microsoft Azure(アジュール)」、「Google Cloud Platform」などがあります。

IaaS(アイアース)

「Infrastructure as a Service」の略で、クラウド上でインフラ機能だけを利用できるサービスです。

「Infrastructure」の文字どおり、クラウド上のサーバコンピュータのCPUやメモリ、ストレージといったハードウェア環境をネットワーク経由で提供するサービスです。

PaaSとの違いは、PaaSがソフトウェア環境、IaaSがハードウェア環境の提供に焦点を当てているところです。

IaaSによって、ユーザーは自由にインフラを構成することができ、必要な時に必要なリソースだけ利用することができます。また、ハードウェアの保守管理から開放されます。

どんなケースで利用されているかというと、PaaSのようなソフトウェア開発やデータ分析、災害用のシステム分散、ウェブサイトやアプリの運営(サーバ機能)など多くの需要があります。

代表的なサービスに「AWS(Amazon Web Services)」、「Microsoft Azure(アジュール)」、「Google Cloud Platform」などがあります。どれもPaaSで登場したサービスですが、IaaSと組み合わせて幅広いニーズに対応しています。

このように、現在ではハードウェアすら自前でそろえる必要がなく、基幹システムのサーバをクラウドに移行するケースも増えています。保守管理の費用や人材不足に加え、サイバーセキュリティ対策としてもクラウドの方が安全と言われています。

以上、Web2.0時代の代表的なサービスを列挙しました。

まさに現在進行形のサービスが多かったのではないでしょうか。ゆえに、2024年現在もWeb2.0の時代にあると言えます。

しかし、後述する第三世代に移行している過渡期とも、第三世代の初期とも言われており、どこまでが第二世代という定義があるわけではありません。

もはやWeb2.0という言葉もあまり聞かれなくなりましたが、次の世代への移行がどのように進むかは、なかなか見通せません。なぜなら、大きく関係しているのは技術だけでなく特定の企業の存在があるからです。

どういうことかと言うと、Web2.0で大きく成長した企業は、さらにサービスを拡充させ、その結果として世の中のサービスをほぼ独占できるまでに巨大化してしまったのです。

GAFAM(ガーファム)

という言葉を耳にしたことはないでしょうか?

いまや誰もが知る「Google」、「Apple」、「Facebook(Meta)」、「Amazon」、「Microsoft」の5社の頭文字からとった呼び名で、すべてアメリカに本社を置く企業です。

それぞれの企業の代表的なサービスや製品を列挙すると以下のようになります。

Google:Google検索エンジン、Googleマップ、Youtube、Android(モバイルOS)、Google Pixel(スマートフォン)など

Apple:iPhone、App Store、iTunes、Apple Music、iCloud など

Facebook(Meta):Facebook(世界最大のSNS)、Instagram など

Amazon:Amazon(世界最大のショッピングサイト)、Alexa、Kindle など

Microsoft:Windows、Microsoft Office、Office365、Azure、LinkedIn(ビジネス用SNS)など

いかがでしょうか。ほとんどの人が日常的に利用しているサービスや製品になります。逆に上記以外のサービスを利用することのほうが少ないくらいではないでしょうか。

これら企業は、自社サービスや製品の普及とともに世界中の人々の膨大な情報を収集して分析し、それを効果的に活用しています。例えば、SNSを利用しているユーザーの趣味嗜好といった情報は簡単に得ることができ、類似するグループ、年代、地域などターゲットごとのマーケティングに利用することができます。

こうした情報を活用して莫大な広告収入を上げ、また企業間で情報を売買することもあります。一方で、ユーザーは無料または安価にサービスを利用できることから世界中でユーザーを獲得し続けています。

その結果、特定の5社に世界中の個人情報が集中することとなり、GAFAMが世の中の個人情報を管理していると言われるほどに寡占状態が進んでいます。

そして、GAFAMは市場経済にも大きな支配力を持つようになり、2020年には、GAFAMの時価総額が東証一部上場企業2,170社を上回ったとされています。5社の市場価値は日本国内すべての合計価値よりも大きくなっているのが現状なのです。

こうして、あまりにGAFAMが絶大な力を持ったことで、アメリカやヨーロッパでは法的な規制を強める動きが進んでいます。

例えば、EUでは「デジタル市場法(DMA)」が2023年に施行されました。この法は、GAFAMの市場支配力を抑制し、新興企業が参入しやすい環境を整えることを目的とするもので、簡単に言えばサービスの独占を禁止し、違反すると売上の10%を罰金とするものです。

この10%というのは世界総売上高の10%であり、とんでもない罰則となります。現時点で罰則を受けた企業はありませんが、ますます監視と規制が厳しくなるのは間違いありません。お膝元のアメリカでも、独占禁止法(反トラスト法)違反の訴訟が提起される状況になっています。

また、法的な規制だけでなくウェブの世界でも、GAFAMに一極集中する中央集権的な情報管理の在り方を転換し、新しい技術によって情報の分散管理を進めようとする動きが始まりました。

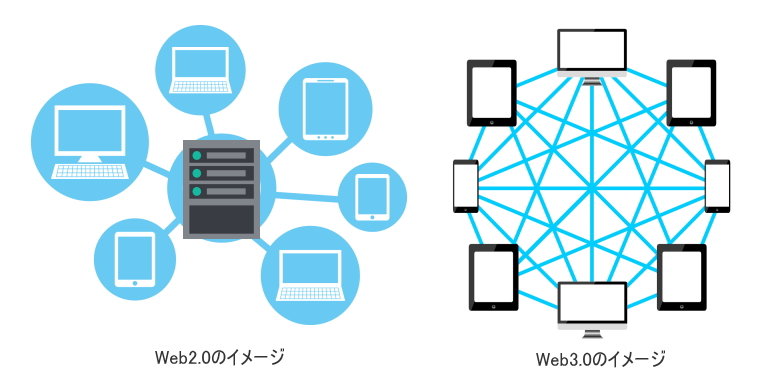

Web2.0では双方向の通信を実現したものの、どうしてもGAFAMのような企業が通信を仲介する必要があります。情報が集中する中央集権的なシステムからの開放を目指したのです。

集中的に情報を集めて処理する中央サーバを必要とせず、ネットワークに情報を分散し、ユーザー同士が直接取引を行うことができる仕組みです。

こうした次世代のインターネット環境を、

Web3.0(ウェブ サンテンゼロ)

と呼びます。

文字どおり第三世代の意味です。GAFAMのような中央集権的な管理者に依存しないインターネット環境ということになるのですが、具体的にどのような仕組みなのかというと、やはりなかなか複雑です。

管理者を無くすためには、個人がデータの所有権を持って管理を行い、取り引きも個々で直接行う環境が必要になります。GAFAMなどの仲介者を介さない環境とはそういうことになります。

まずは、個人がデータを管理する仕組みの概要から理解していきましょう。

Web2.0の世界では、GoogleやFacebookなどのサービスを利用する場合、ユーザーはデータや個人情報を提供し、その所有権は企業が持つとされています。データは企業のサーバに保管され、そのデータは企業の利益のために利用されます。

Web3.0では、データをネットワークに接続された複数のサーバやパソコンなどのデバイス(ノードと言う)に分散して保存します。大きなデータは小さい単位(チャンクと言う)に分割され、それぞれネットワーク内の複数のノードに分散して保存されるという仕組みです。

チャンクとなったデータの所有権はユーザー個人にあり、その証明は、デジタル署名とは で学習したデジタル署名によって行います。さらに、それぞれのチャンクは暗号化して保存されます。

このように、Web2.0では中央サーバがすべてのやり取りを仲介することで、双方向の対話を実現しました。しかし、データはすべて中央サーバで管理されてしまいます。Web3.0ではデータを分散して保存し、所有権も個人が保有します。

次に、ユーザー同士が直接取り引きを行う仕組みの概要です。

この場合は少し考え方が異なります。GAFAMのイメージは置いておきましょう。直接取り引きするというのは、直接「決済」するということで、例えば何か商品を購入するとき、生産者に直接お金を渡すことを意味します。Amazonが商品売買を仲介しているという意味ではありません。

ネットショッピングの場合、ほぼすべてのサイトでクレジットカード情報を登録して決済します。銀行振り込み、代引き、コンビニ支払いなども選択できますが、サイトの運営者ではなく、こうした決済方法そのものが中央集権的という意味です。つまり、クレジットカード会社や銀行が中央集権的に情報を集めて処理しているということです。

さらに言えば、国家が管理する「通貨」そのものにも焦点を当てています。ドルや円は、国家の中央銀行が流通を監視し、金利等を調整しています。為替が存在し、銀行の仲介がなければ国境を超えて個人同士が決済することはできません。銀行やカード会社、さらには国家の介入もなくし、世界中の誰とでも直接本人同士で決済できる仕組みを目指しているのです。

ここまで言えば、ピンときた方がいるのではないでしょうか。中央銀行も管理者も存在しない通貨が存在するのです。その通貨が目的するところこそ「中央管理者のいない決済システム」でした。

ビットコイン

という名前を耳にしたことがあると思います。

暗号通貨、仮想通貨などとも呼ばれ、2009年に運用が開始された通貨です。じつは、ビットコインにWeb3.0の基礎となる画期的な技術と仕組みが取り入れられているのです。

非常に重要な仕組みなので、ビットコインを教材として理解を深めていきたいと思います。ビットコインにまつわるエピソードは、ミステリーも含んでいて、とてもおもしろい物語になっています。

ビットコインは2008年、インターネット上に投稿された論文がきっかけで誕生しました。「Bitcoin:A Peer-to-Peer Electronic Cash System」(ビットコイン:P2P電子通貨システム)というタイトルで、投稿者の名前は「サトシ・ナカモト」という人物です。

わずか9ページの短い論文でしたが、その内容は世界中から注目を集めました。中央銀行が存在しないという、それまでの概念を根底から覆す画期的かつ実用的な通貨システム論だったからです。

論文の冒頭で「純粋なP2P電子通貨によって、金融機関を通さない甲乙間の直接的オンライン取引が可能になる」と述べています。後述しますが、P2Pとは対等な関係でデータをやり取りするという意味で、サーバを介さずに端末同士が直接やり取りするということです。

また、合わせて注目されたのは「サトシ・ナカモト」が何者なのかということでした。つまり、誰も論文の著者である「サトシ・ナカモト」を知らなかったのです。日本人のようですが国籍も本名も不明でした。

しかし、サトシ・ナカモトが実在するのは間違いありませんでした。この論文に共感したメンバーとともに、ビットコインを実現させるためのソフトウェアを開発し、翌2009年にはビットコインの運用を開始しています。驚くべきは、この段階においてもメンバーと直接会うことなく、電子メール等のやり取りによって完全に素性を完全に隠し通したことです。

その後、幾度となく本人探しが行われたものの、正体は謎に包まれたまま現在に至っています。こうしたミステリー性と、それまで誰も考えつかなかった斬新なアイデアによって、ビットコインは世界中の大きな注目を集め、瞬く間に普及していくことになります。

その斬新なアイデアというのが、

ブロックチェーン

と呼ばれる仕組みです。

論文の中では「ブロック(block)」と「チェーン(chain)」に分かれて説明されており、のちに「ブロックチェーン」と呼ばれるようになったそうですが、ブロックチェーンのコンセプトは、いくつかの既存技術の組み合わせによって成り立っています。

デジタル署名とは で少し触れましたが、公開鍵暗号方式やハッシュ関数などの技術を使っています。サトシ・ナカモトはこうした技術をもとに、まったく新しい通貨システムを設計したというわけです。

したがって、ビットコインを知る人ほどブロックチェーンと混同しがちですが、ブロックチェーンはビットコインを流通させるために考案された技術であって、ビットコインとイコールではありません。ブロックチェーンの技術が非常に優れているため、ビットコインだけでなく、他の分野に応用されているということです。

ブロックチェーンは「分散型台帳」とも呼ばれています。その名のとおり、ネットワーク上のコンピュータ等(ノードと言う)に分散して取り引きデータが保存されていきます。そして、その取り引き記録(台帳)を全員で共有します。

取り引きの流れに沿って理解していきましょう。

まず、ブロックチェーンを構成するネットワークでは、先述のとおり管理者(中央集権的なサーバ)が存在しません。参加者が直接つながり合う分散型のネットワークです。

このようなネットワークを、

P2P(ピアツーピア)ネットワーク

と言います。

ピア(Peer)は「同等」や「対等」といった意味があり、P2Pに接続している端末のことを「ピア」または「ノード」と呼びます。

従来のサーバを置くクライアントサーバ型のネットワークでは、端末(クライアント)からの要求をサーバが仲介して処理を行いますが、P2Pネットワークでは、それぞれのノードが直接対等にデータ処理を行います。

また、P2Pネットワークはインターネット上で動作しますが、例えば、ビットコインのクライアントソフト(ビットコインコアなど)をインストールすることで、ノードとしてP2Pネットワークに参加することができます。

ネットワークに参加したら、ネットワーク内でサービスや商品を提供しているノードを探します。これはP2P内取り引きのためのプラットフォーム(専用ページや検索機能)から探したり、直接探すことも可能です。次に、プラットフォームのメッセージ機能などを利用して相手とコンタクトをとり、取り引きについて合意を得ます。そして、直接オンラインで相手にビットコインを送金して決済します。

簡単に言うとこういう仕組みになりますが、例えばAmazonのように店舗の管理者が存在せず、決済も銀行やクレジットカード会社の仲介を必要としません。

逆に言えば、それだけ自己責任の範囲が拡大されるということになります。Amazonが商品や決済を保証してくれるわけではありません。このあたりがWeb3.0に移行できない要素とも言えます。

2000年代の初頭、WinMX(ウィンエムエックス)などのファイル共有ソフトが流行しました。これらは、参加者によってP2Pネットワークが形成され、利用者間で直接ファイルをやり取りできるというものでした。

しかし、映画などのコンテンツが無秩序に拡散される事態となり、著作権侵害によって多くの逮捕者が出ました。また、前項で学習したウイルスなどのマルウェアも拡散する事態となり、法的規制が強化されました。

こうした経緯から、P2Pの利用に慎重な姿勢を示している人もいます。Web3.0の進展においては、こうした懸念を法的、技術的に払拭していく必要があります。

そのため、P2Pネットワークで直接取り引きを行うだけでは、前時代のファイル共有ソフトと同じです。ブロックチェーンは、まさにこうした問題を包括的に解決する仕組みと言えます。

P2Pの取り引きにブロックチェーンがどのように関わってくるのか、もう少し詳しく流れをみていきましょう。

まず、商品購入の意思を相手に伝え、売買の合意が得られたら、買い手である送金者は、送金前にその取り引きの詳細をまとめた情報を作成します。これには、送金元のアドレス、送金先のアドレス、送金額、デジタル署名などが含まれた「トランザクション」と呼ばれるデータになります。

なお、ここで言うデジタル署名は、電子証明書とPKI で学習した電子証明書を必要とするものではありません。なぜなら、第三者認証機関である認証局(CA)の存在も中央集権的だからです。詳しくは後述しますが、Web3.0においては電子証明書を必要としないネットワーク設計を目指しています。

例えば、AさんからBさんへ1BTC(BTCはビットコインの単位)の支払いで合意したとします。

Aさんは自分のウォレットソフトウェア(支払いなどを行うための暗号通貨の管理ソフト)でトランザクションを作成します。基本的には、送信先のアドレスや送金額などを入力すると自動的に作成されます。

そして、作成されたトランザクションにウォレットソフトウェアが自動的にデジタル署名を付け、検証用の公開鍵をセットにして、P2Pネットワークの全ノードにブロードキャスト(一斉通知)します。

ブロードキャストといっても個人のソフトウェアからの発信には限界があるので、それぞれのノードが協力してリレー方式で次へ次へと情報を伝達していきます。

各ノードは、ブロードキャストされたトランザクションを受け取り、その検証を行います。検証は主にデジタル署名を検証しますが、トランザクションの構造や形式の確認、送信者のウォレットの残高なども確認します。(残高がわかる仕組みは後述します)

デジタル署名の検証の流れは、デジタル署名とは で学習した流れとほぼ同じです。

ただし、ブロックチェーンにおける公開鍵は電子証明書によって証明されているものではありません。つまり、Aさんの公開鍵がAさんのものであることを保証するものは何もありません。ひいては、Aさん本人を証明するものがありません。(送信者が本人であることは確認できても、送信者の身元を証明するものではない)

なぜなら、先述のとおり認証局という存在が中央集権的であり、P2Pの思想と相反するからです。そのため、実際のところ本人確認性は弱いと言えますが、逆に言えば、一定数悪意ある者がいることを前提とした設計になっています。

各ノードの検証をパスしたトランザクションは、その他のトランザクションとまとめて「ブロック」と呼ばれる箱に収納されます。これが論文の「ブロック」のことです。

ブロックの大きさは1MBと決まっていて、この容量の上限までトランザクションがまとめられて収納されます。おおむね2,000件程度になりますが、生成されたブロックは下図のように「チェーン」で繋がれていきます。

過去から現在まで時系列に繋がり、繋がれたブロックは連続性を持った記録として保存されます。これがブロックチェーンと呼ばれるゆえんです。

つまり、ブロックチェーンとは過去から現在まで繋がった取り引き記録であり、データベースとも言えます。ただし、通常のデータベースは中央集権的なサーバに保存されますが、ブロックチェーンは分散してノードに保存されるという違いがあります。

また、ただブロックを繋ぐだけではセキュリティを確保することができません。ブロックチェーンには、セキュリティを確保するための画期的なアイデアが盛り込まれています。

まず、1つのブロックに収納されるのはトランザクションだけではありません。ヘッダ情報として「前のブロックのハッシュ値」、「タイムスタンプ」、「ナンス値」が含まれます。

前のブロックとは、そのブロックより過去の取り引きのトランザクションが収納されているブロックのことで、上図でいうと現在のブロックより1つ左のブロックになります。そのブロック全体からハッシュ関数により出力されたハッシュ値です。

例えば、ブロック10にはブロック9のハッシュ値が収納されます。ハッシュ値については重要な知識なので、デジタル署名とは で再度ご確認ください。

タイムスタンプは、単純に日付と時刻情報になります。タイムスタンプはその時刻にそのデータが存在していたことの証明、それ以降に改ざんされていないことの証明に利用される仕組みで、ブロックチェーンおけるタイムスタンプは、そのブロックが生成された日時が記録されます。

ナンス値については少々厄介ですが一番重要です。「Number used once」の略で「一度だけ使用される数字」という意味で、現在のブロックのハッシュ値を算出するために必要な数字になります。

ナンス値の必要性を理解するには、まず、どのようにブロックがチェーンで繋がれていくかを理解しておく必要があります。イメージは下図のようになります。

ナンス値以外は理解できると思います。1つ前のブロックのハッシュ値を収納することで、前のブロックとの連続性を持ちます。連続性を持たすことによって、改ざんを防止することができます。

例えば、ブロック2が改ざんされたとすると、連続するそれ以降のブロック3、ブロック4もすべてのブロックを改ざんしなければ整合性がなくなってしまいます。なぜなら、改ざんされたブロックのハッシュ値は必ず異なる値になるため、以降のハッシュ値をすべて書き換えなければ、検証段階で必ず改ざんが検知されることになります。

取り引きは休むことなく世界中で行われるため、ブロックは絶えず追加されていきます。それに追いつくようにすべてのブロックのハッシュ値を書き換えていかなければなりません。そのため、改ざんは事実上不可能とされています。

ただし、それぞれのブロックからそのままハッシュ値を算出することはある意味簡単です。簡単であるならば、事実上不可能とまでは言えないことになります。

そこで、ハッシュ値の算出を困難にするために利用されるのがナンス値です。

デジタル署名とは で学習のとおり、ハッシュ値から元データを逆算することはほぼ不可能です。そして、わずか1ビットでも異なるデータからはまったく異なるハッシュ値が生成されます。

この特徴を利用して、ハッシュ値に条件となる「ターゲット値」を指定します。

例えば「0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff」に指定されたとすると、このターゲット値よりも小さい(先頭に多くのゼロが含まれる)ハッシュ値でなければなりません。

そこで、ブロックに含まれるナンス値を変更して条件を満たす値を探します。(変更できるのはナンス値だけです)ハッシュ値から元データを逆算することは不可能なため、総当たり的に探すしか方法がありません。

つまり、膨大な計算が必要になるということです。ナンス値はブロックチェーンの種類によりますが、ビットコインでは32ビットになっています。したがって、2の32乗で約40億通りの総当たり計算が必要になります。わずか1ビット異なるだけでハッシュ値は大きく変わるため、ナンス値を変えては試し、変えては試しを繰り返すわけです。

このように条件を満たすナンス値を探す行為を、

マイニング

と言います。

マイニングによってナンス値が発見されると、その値がブロックに収められ、チェーンで繋がれます。こうして、マイニングによってナンス値を算出するという困難を強いることでセキュリティを格段に高めています。

ビットコインでは、約10分間に1回の頻度で成功するように難易度が調整されています。その理由は、難易度が低すぎると、セキュリティ上の問題が発生することになり、逆に難易度が高すぎると、ブロックに繋がれる時間が長くなっていまい、なかなか取り引きが完了しなくなります。

そのため、ほぼ同じ間隔(10分間に1回)でブロックが生成されるように難易度調整が行われているのです。(ターゲット値が低いほど難易度が高くなります)

では、マイニングは誰が行っているのかというと、全ノードで行っているわけではありません。マイニングに参加する意思を持ったノードだけが行っています。

と言っても、マイニング用のソフトウェアをインストールすれば、基本的に誰でも参加することができます。マイニングの参加者は「マイナー」と呼ばれ、自分のパソコンなどのマシン性能を使ってマイニングを行うことになります。

ただし、条件を満たすナンス値を探すのは、マイナー同士の競争です。一番早くナンス値を発見したマイナーに報酬が支払われ、トランザクション手数料も支払われるようになっています。

こうした報酬によってマイニングの参加者が増え、競争が激化することにともなってセキュリティが強化されていくという仕組みです。(改ざんを成功させるためには誰よりも早くナンス値を発見し続ける必要があります)

そして、ナンス値を見つけた(マイニングに成功した)マイナーは、そのナンス値をブロックに収め、生成したブロックをネットワーク全体にブロードキャストします。

ブロックを受け取ったノードは、またそのブロックの検証を行います。検証に問題がなければ、新しいブロックとしてブロックチェーンに繋がれるという流れになります。(ハッシュ値の検証はハッシュ関数にかけるだけで簡単に行うことができます)

このように参加者全員に通知して、その検証によってブロックを繋ぐことができるという仕組みによって、中央集権的な管理者を必要としない運営が可能になっています。

こうした参加者全員が合意するための過程を、

コンセンサスアルゴリズム

と言います。

合意というのは、新しく生成されたブロックをチェーンに繋ぐことに関する合意です。管理者が存在しないブロックチェーンでは、全員から一定の合意を形成して初めてブロックを繋ぐことができます。

その合意形成の具体的な手法をまとめたものになります。人間とは異なり、話し合いで合意形成することはできません。ある状態や状況によって判断することになります。例えば、過半数や3分の2以上の承認といった具合です。

したがって、コンセンサスアルゴリズムは数種類あり、ブロックチェーンの種類によってアルゴリズムは異なります。要するに、誰がブロックを生成するか、何をもって合意とするかといった取り決めがコンセンサスアルゴリズムです。

ビットコインの場合は「PoW」というコンセンサスアルゴリズムが採用されています。

PoWは「Proof of Work」の略で、直訳すると「作業量の証明」です。一番作業量を費やしたチェーンを「正しい」ものとして合意形成するアルゴリズムになります。

PoWでは、一番最初にナンス値を発見したマイナーがブロックを生成しますが、そのブロックをチェーンに繋ぐために、どのような合意形成が必要になるのかというと、もう少しブロックをチェーンに繋ぐ過程を知っておく必要があります。

まず、各ノードは全体のブロックチェーンのコピーを自身で持っています。ナンス値を見つけたマイナーがブロードキャストとすると、ブロックを受け取ったノードは、自身のブロックチェーンにそのブロックを繋ぎます。

それを全ノードが「せーの」で見せ合うのです。全員が一致すれば文句なしで合意形成となり、マイナーのブロードキャストが承認されたことになります。

しかし、このチェーンが異なる場合があります。全体にブロードキャストが行きわたる過程でチェーンの長短が生まれたり、同時にブロックが作成されるなどの理由で、異なるブロックが繋がれている場合があります。

このような場合には「一番長いチェーン」を正とします。つまり、一番計算リソースを費やしたチェーンです。(長さが同じ場合には次のブロックが追加されるのを待ちます)

そして、正しいとされたチェーンが全体のブロックチェーンとなり、その他のノードのチェーンは破棄されて新しいブロックチェーンがコピーされるという流れになります。

このように、マイニングから合意形成までの流れがビットコインのコンセンサスアルゴリズム(PoW)になります。PoWではマイニングによってブロックの作成者を決定しますが、マイニングを採用していないコンセンサスアルゴリズムもあります。

ブロックチェーン=マイニング=ビットコインというのは誤り

なので、しっかり整理して理解しておきましょう。

PoW以外のコンセンサスアルゴリズムには「PoS」、「DPoS」などがあります。

詳しくは割愛しますが、PoSは「Proof of Stake」の略で、PoWのようにマイニングを必要とせず、ブロックを生成するノード(PoSではバリデーターと言う)は、それぞれのノードのステーク(保有している通貨の量)にもとづいて選ばれるというアルゴリズムです。

合意形成は3分の2以上で、ノードのデジタル署名によって確認されます。PoSを採用しているのは、同じく暗号通貨の「Ethereum(イーサリアム)」や「Cardano(カルダノ)」などがあります。

このように、ブロックチェーンの種類によって異なるアルゴリズムが選択されている場合があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。どれが一番というわけではありませんが、ビットコインに代表されるPoWでは、マイニング競争に勝つために高性能機器を何百台も接続して組織的にマイニングが行われるようになっています。

そうなると個人ではまず勝ち目がなく、サトシ・ナカモトが思い描いた理想とは少しかけ離れてきた感があります。現在のアルゴリズムの主流はPoSや、PoSを拡張したDPoSになりつつあります。

以上で、ブロックチェーンのひと通りの概要は学習できたと思います。なかなか複雑ですが、こんな仕組みを考え出したサトシ・ナカモトの凄さは理解できたのではないでしょうか?

ブロックチェーンでは、チェーンに繋がったすべてのブロックが公開されており、すべてのトランザクションを参照することができます。いつどのウォレットからどのウォレットへ送金されたかといった情報が、透明性を確保しつつ記録として残り続けるのです。(2024年現在のビットコインのブロックチェーンのデータサイズは約590GBにもなっています)

そのため、各アドレスの残高が追跡可能になっています。アドレスというのはウォレットのアドレスのことで、どのアドレスにいくら残高があるのかがわかります。

ただし、そのアドレスが誰のものかを追跡できるわけではありません。あるアドレスにいくらあるというのがわかるだけで、それに結びつく個人情報が記録されるわけではありません。

とは言え、サトシ・ナカモトのウォレットアドレスは最初のブロックチェーンの記載から判明しています。多くの研究者がそこから関連するウォレットを追跡した結果、約100万ビットコインを保有していると推定されています。

驚くべきことに、このアドレスにあるコインは手つかずのまま動いておらず、保有したままの状態となっています。 ビットコインは値動きが激しいのですが、2024年7月現在、1BTCが約1千万円になっています。単純計算で約1兆円というとてつもない額です。こうしたこともサトシ・ナカモトの神秘性を高める要因となっています。

あと少しだけビットコインの補足をしておくと、これほど高価であれば1BTCも購入することができません。最低購入価格は販売店によって異なるようですが、1,000円程度購入しようとすると「0.0001BTC」という単位で購入することになります。

また、トランザクションがブロックにまとめられる順番ですが、取り引きの時間順にまとめられるわけではありません。トランザクションはいったんプールされ、手数料の高いものから優先されて収納されます。つまり、ビットコインでは送金の手数料を送金者が設定することができます。(通常はウォレットが推奨する金額を設定します)

これは、トランザクションに優劣をつけることで処理速度をコントロールし、ネットワークへの過負荷を防ぐねらいがあります。また、手数料はマイナーへの報酬に当てられ、マイナーの意欲を高めることで全体のセキュリティを高めるねらいもあります。

ブロックチェーンにまつわる技術や仕組みは、知れば知るほど凄さがわかります。Web3.0がブロックチェーンを基盤とする意味が理解できたのではないでしょうか。

改ざんできないということは、誰であろうと書き換えも消去もできないということです。つまり「偽りのない記録」を時系列で残すことが可能となり、またノードが分散してコピーを持つため、データが完全に消失する可能性もないと言えます。

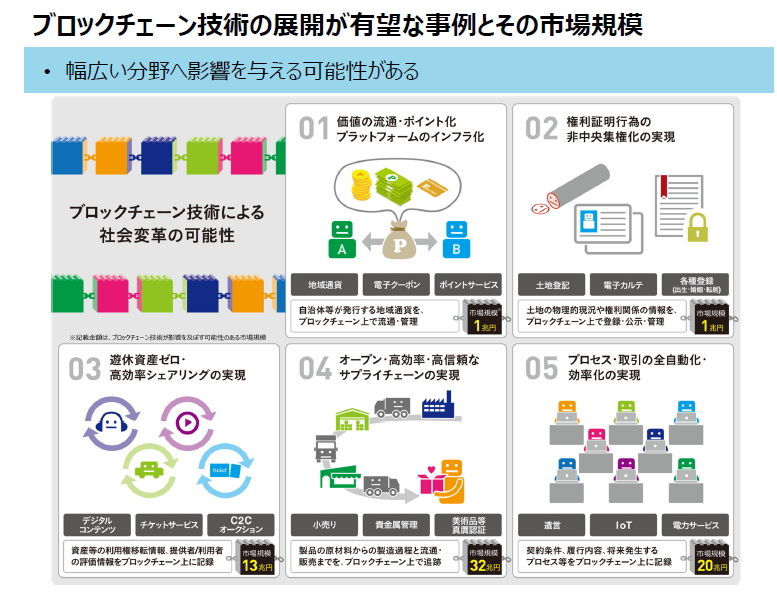

こうした記録を必要とするあらゆる分野で注目されていることは言うまでもありません。例えば、公的文書や記録、投票、著作権、所有権、医療記録などが考えられます。さらに、食品がいつどこで誰によって作られたかというトレーサビリティへの利用、手続きが複雑な不動産分野、各種証明書・免許証の発行と更新など、無限の可能性を秘めています。

下図は、平成28年に経済産業省が発表した市場規模予測です。8年ほど経ちましたが、実現しつつある分野もあります。

では逆に、ブロックチェーンに弱点はないのでしょうか?

残念ながらいくつかの弱点と言ってよい問題点があります。まず、削除できないことが逆にデメリットにもなります。仮に個人情報を含んだブロックがチェーンに繋がれてしまったら誰も消去することができません。

次に、取り引きが集中すると遅延が発生するという点です。ブロックチェーンではその仕組み上、マイニングを容易にすることができず、決済に時間がかかることが欠点です。この問題はスケーラビリティ(1秒あたりの処理能力)の問題として重要視されています。

ビットコインでは1秒間に約7件のトランザクションが処理され、約10分間隔でブロックが生成されます。そのため、約4,000件のトランザクションを処理できる計算になりますが、ブロックの容量の上限や手数料による優先順など、様々な要因によって実質的に処理されるのは約2,000件程度とされています。また、決済に最低でも10分は必要ということになります。一般的なクレジットカードは数秒のうちに決済できます。

そして、重要な課題とされているのが、

本人確認性が弱い

ということです。

先述のとおり、公開鍵は電子証明書によって保証されたものではありません。中央集権的な組織や役割りを排除した結果、本人証明をする第三者機関が存在しないのです。

そのため、ネットワークへの参加時点から「なりすまし」をされるとその検出は困難です。伝統的な金融機関では、しっかり本人確認を行って口座を開設しますが、ブロックチェーンはアドレスのみでそれに紐づく個人情報は秘匿にされています。

電子証明書による保証がないデジタル署名は、相手が変わっていないことの証明にはなりますが、その相手の身元を証明するものではありません。

ブロックチェーン上で自分自身のIDを管理する「DID」や、本人情報を公開することなく、例えば年齢などの属性が正しいことだけを証明する「ゼロ知識証明」といった技術が利用されていますが、現在のところ、やはり公的な機関が発行した免許証等で確認せざるを得ません。したがって、オフチェーン(ブロックチェーンの外)で身分証明を行うことが一般的です。

これらの課題は、Web3.0移行への大きな障害でもあります。

Web3.0について少し過去の話をしておくと、2000年代の初頭の頃に提唱されていたWeb3.0の概念は、2010年代の後半から変わってきました。そのため、以前の概念を知っている方は違和感を覚えたのではないでしょうか。

以前は、W3Cが提唱する「セマンテックウェブ」という構想に基づき、インターネットの方向性を示すものでした。

HTMLでは記述された内容の「意味」をコンピュータが理解できないため、その内容の「意味」を表す情報(メタデータという)を記述して、コンピュータが効率よく自動的に情報を収集、解釈できるようにするというものです。

セマンティックウェブでは、ウェブページは従来のHTMLではなく、XMLやXHTMLによって記述され、その中にメタデータを埋め込んでいきます。(詳しくは、SGML・XML・XHTMLとは を参照してください)

そして、ウェブ上のすべてのデータを無数のコンピュータが認識して共有することで、ウェブ全体が単なるデータの集合から、巨大なデータベースへと進化するという構想です。

しかし、W3Cによってセマンティックウェブの標準化作業が進められましたが、その作業は難航し、ブロックチェーンなどの新しい技術が登場してきたことから、市場の関心を失いました。

やがてWeb3.0の概念も変わり、当初は第三世代のサービスとして期待されていたクラウドサービスも、中央集権的なサーバ(企業)が管理することから、現在ではWeb2.0の範疇とされています。

目まぐるしく変化するインターネットの世界で、提唱されていた構想や規格が衰退、または方向転換を余儀なくされてきた歴史はこれまでに学んできたとおりです。

こうした経緯から、本来のセマンテックウェブ構想をWeb3.0とし、本項で学習してきたブロックチェーンを基盤とする分散型のインターネット環境を、

web3(ウェブスリー)

と表現する場合もあります。(web3と表現する場合のwは小文字)

ただ、両者の違いはほとんどなく同じ意味で使われるケースが多くなっています。いずれにしても、現在がWeb2.0にあるのかWeb3.0に入っているのかですら明確な定義はありません。すでに、Web4.0の構想や予測もされ始めています。

それでは最後に、Web3.0(web3)を象徴するサービスを紹介しておきます。

NFT(非代替性トークン)

NFTは「Non Fungible Token」の略で、日本語にすると「非代替性トークン」となります。非代替性というのは「替えが効かない」という意味です。

簡単に言うと、ブロックチェーンを利用して、デジタルデータの所有権を証明する技術です。なんとなく唯一のデータであることを証明するものと思われがちですが、そうではありません。

デジタルデータは誰でもコピーして配布できることから、著作権が問題になっているのはご存じのとおりです。ただし、NFTは著作権を守るものでもなく、唯一無二のデジタルデータであることを証明するものでもありません。データの所有権を証明するものです。

データ自体を証明するのではなく、そのデータを保有している人物の所有権を証明するのです。つまり、デジタルデータの所有者情報がブロックチェーンに書き込まれるということです。

したがって、データ自体にデジタル署名のようなサインが付加されるわけではありません。ダウンロードしてしまえばコピーも可能であり、どちらが本物かを証明するものではありません。所有権の証明(本物の所有者であること)が価値を持つというものです。

トランザクションは誰でも参照可能なため、所有者はいつでも所有権を主張することができます。基本的にデータそのものの管理は所有者の責任となりますが、データを紛失した場合には、バックアップやコピーによって再び所有権を主張することが可能となります。

NFTの利用例としては、コンサートなどのデジタルチケット、絵画などのデジタルアート作品、ゲーム内のアイテム、トレーディングカード、バーチャル不動産、デジタルID、デザインなどあらゆる分野で利用が広がっています。

NFTの絵画が数億円で取り引きされていたり、世界最初のツイートが競売に出され、約3億6600万円で落札されたりと、暗号資産としての投機的な面も含んでいます。

メタバース

メタバースは「超越した」を意味するメタ(meta)と「世界」を意味するユニバース(universe)を組み合わせた造語です。

インターネット上に構築されたデジタルの仮想空間のことで、Facebook社が社名をMetaに変更したことで注目を集めましたが、それほど将来性が有望視されている技術です。

具体的には、アバターの姿で他ユーザーとコミュニケーションをとったり、会議や商談、証券取引、ショッピング、オークションなどの経済活動まで行うことのできる3次元の仮想空間です。まさにアニメ映画の「サマーウォーズ」のような世界です。

現在、多くの企業がメタバースにプラットフォームを展開しており、非常に多くの種類があります。つまり、インターネットのように誰もが共有できる空間ではなく、それぞれの企業が仮想空間を構築しています。したがって、現在のところ「サマーウォーズ」のようにひとつの空間に全員がアクセスするというわけではありません。

例えば、Meta社が提供する「Horizon Worlds(ホライゾン ワールズ)」はビジネスに特化しており、自社のオフィスを設置してメタバース上で会議や商談を行うことができます。ゲームのようですが、実際のビジネスとリンクしており、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる利便性があります。

当然、メタバースはゲームとの相性が非常によく、人気ゲームの「Fortnite(フォートナイト)」などは、メタバースの要素を盛り込み、プレーヤー同士の交流やアイテムのトレードといった経済活動も行われています。

多くのプラットフォームでは、VRヘッドセットを装着して参加することで、より臨場感のある体験を味わえるようになっています。また、メタバース内では、暗号通貨の口座やウォレットが必要になる場合が多くなっています。

メタバースがWeb3.0とどのように関係するのかというと、Web3.0の技術によってさらに発展する可能性があるからです。もうおわかりのとおり、暗号通貨やNFTを組み合わせることによって、経済活動の場として大きな可能性を秘めています。

生成AI

もはや誰もが耳にしたことがある言葉だと思います。人工知能(AI)の一種で、人が創造するテキストや画像、音楽、動画などのデジタルコンテンツを自動で生成する技術です。

なぜこれだけ注目されているのかというと、それまでのAIは学習済みのデータの中から最適な答えを探すというものでしたが、生成AIは人と同じように、学習したデータからまったく新しいコンテンツを創造することができます。

つまり、新しい発想を生み出すことができるのです。例えば「海をテーマに俳句を作れ」とか「鯉釣りをする女性」といったお題や指示で、俳句や画像、動画を作成してくれます。

テキストを生成する「ChatGPT(チャットジーピーティー)」、画像を生成する「DALL-E(ダリ)」、音声を生成する「Voice Engine(ボイス エンジン)」、動画を生成する「Runway(ランウェイ)」などがあります。

この他にも、生成AIを利用できるアプリやサイトが数多くあります。基本的にはテキストで生成したい内容を打ち込むと、それに合わせたコンテンツを自動的に生成することができます。

生成AIによって、文章や原稿の作成、オリジナル画像や動画の作成、オペレーター業務の無人化、放送やアナウンスの無人化、通訳、効果音やBGMの作成、医療における画像診断サポートなどが可能となり、様々な分野で業務の効率化やコスト削減に貢献しています。

生成AIについては、Web3.0を基盤とする技術ではありませんが、学習のとおりWeb3.0は中央管理者の存在しないネットワークです。そのため、AI技術によるセキュリティ管理やメンテナンスは欠かせません。また、生成AIによるデジタルコンテンツは、暗号通貨やNFTと組み合せることによって大きな市場になる可能性を秘めています。

長くなりましたが、以上でWeb3.0(web3)の学習は修了です。

もはや現実とバーチャルの明確な区別もできないほど、インターネットを基盤としたサービスは進化を続けています。しかし、まだまだWeb3.0が一般ユーザーレベルまで普及しているとは言えません。

Web3.0が目指す分散化と自律性の理念は重要ですが、初心者には非常に難解であり、実現するためにはユーザーのニーズやスキルに合わせたアプローチが欠かせません。

そして、冷静に考えてみると、ブロックチェーンの思想は中央集権的な仕組みからの脱却であり、GAFAMはおろか国家の関与さえ否定するものです。

はたして本当にそんな世界が訪れるのでしょうか。それとも妥協によってさらに複雑に絡み合った世界になるのでしょうか。恐ろしいようなワクワクするような未来に、足を踏み入れていることだけは間違いありません。

更新履歴

- 2009年8月30日

- ページを公開。

- 2009年8月30日

- ページをXHTML1.0とCSS2.1で、Web標準化。レイアウト変更。

- 2018年2月1日

- ページをSSL化によりHTTPSに対応。

- 2024年7月24日

- 内容修正。

参考文献・ウェブサイト

当ページの作成にあたり、以下の文献およびウェブサイトを参考にさせていただきました。

- 今日から始める!Web 2.0超入門講座

- https://internet.watch.impress.co.jp/static/column/web20/2006/01/30/

- Web2.0とは?特徴や主なサービス、未来と進化をわかりやすく解説

- https://chiko-channel.com/web-2-point-0/

- SaaS,PaaS,IaaSとは?クラウドサービス定義の違いを比較し読み方や意味などを解説

- https://www.itmanage.co.jp/column/saas-paas-iaas/

- 日本語で読むビットコイン原論文

- https://www.kk-kernel.co.jp/qgis/HALTAK/FEBupload/nakamotosatoshi-paper.pdf

- ビットコイン論文からさぐるブロックチェーンのヒント

- https://www.ogis-ri.co.jp/otc/hiroba/technical/bitcoinpaper/part6.html

- Proof of Workにおけるマイニングの実験

- https://mcm-www.jwu.ac.jp/~physm/buturi22/HP-wa/mejiroHP/index.html

- Web3.0とは?ブロックチェーンの仕組みや分散型インターネットの全貌を初心者向けに徹底解説

- https://www.quest.co.jp/column/what-is-web3.html

- NFTのデータはどこにあるのか?NFTとデータストレージについて解説

- https://www.for-it.co.jp/mediverse/features/nft-data/

- 管理人のつぶやき

- Twitterのフォローお願いします!